年齢を重ねると「最近疲れやすくなった」「姿勢が悪くなった気がする」「ちょっとしたことでバランスを崩しそうになる」といった身体の変化を感じることが増えてきます。これらの変化の多くは、体幹の筋力低下が原因です。

体幹トレーニングと聞くと、スポーツ選手やジムで激しく運動する人のためのものと思われがちですが、実はシニア世代にこそ必要な運動なのです。正しい方法で行えば、転倒予防、姿勢改善、そして日常生活の質向上に大きく貢献します。

この記事では、シニアの方でも安全に始められる体幹トレーニングの方法から、継続のコツ、さらには実際の体験談まで、包括的にご紹介します。無理なく始めて、健康で活動的な毎日を手に入れましょう。

【重要な注意事項】 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の医学的アドバイスではありません。持病をお持ちの方、身体に不安のある方は、運動を始める前に必ず医師にご相談ください。また、運動中に痛みや不快感を感じた場合は、すぐに中止して医療機関を受診してください。

シニアの体幹トレーニングとは何か

体幹の基本的な構造と役割

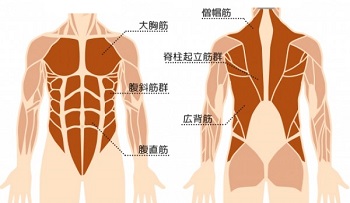

体幹とは、首から上と腕・足を除いた胴体部分のことを指します。具体的には、胸や背中などの大きな筋肉から、肩関節や股関節周辺の小さな筋肉まで、すべてをまとめて体幹と呼びます。

特に重要なのは、内臓が詰まっている体の中心部分である「腹腔」です。この部分の上部には横隔膜、裏側(背中)には多裂筋、前面(お腹周り)には腹横筋、下部には骨盤底筋群があり、内臓を取り囲むような構造になっています。これらの筋肉群をインナーマッスルとも呼び、体幹トレーニングの主要なターゲットとなります。

体幹は身体の「軸」として機能し、立つ、歩く、座るといった日常の動作すべてに関わっています。この軸がしっかりしていることで、安定した動作ができ、転倒のリスクも軽減されます。

シニア世代に体幹トレーニングが必要な理由

加齢とともに筋力は自然に低下していきますが、特に体幹の筋力低下は日常生活に大きな影響を与えます。30歳を過ぎると、年間約1%ずつ筋力が低下するといわれており、60歳を過ぎるとその速度はさらに加速します。

体幹の筋力が低下すると、以下のような問題が生じやすくなります:

姿勢の悪化: 背筋や腹筋の衰えにより、猫背や前かがみの姿勢になりがちです。これにより腰痛や肩こりの原因となります。

バランス感覚の低下: 体幹が弱くなると、ちょっとした段差や風でもバランスを崩しやすくなり、転倒のリスクが高まります。

歩行能力の低下: 安定した歩行には体幹の筋力が不可欠です。体幹が弱くなると歩幅が狭くなり、歩行速度も遅くなります。

内臓機能の低下: 体幹の筋肉は内臓を支える役割もあるため、筋力低下により内臓の位置がずれ、便秘や消化不良の原因となることがあります。

しかし、適切な体幹トレーニングを行うことで、これらの問題を予防・改善することが可能です。筋肉は何歳からでも鍛えることができるため、シニア世代からでも十分な効果が期待できます。

シニアが体幹トレーニングで得られる7つの効果

体幹トレーニングを継続することで、シニアの方は以下のような効果を実感できます。

転倒予防と歩行安定性の向上

体幹トレーニングの最も重要な効果の一つが転倒予防です。厚生労働省の調査によると、65歳以上の高齢者の約3人に1人が年に1回以上転倒を経験しており、転倒による骨折が要介護状態のきっかけとなるケースも少なくありません。

体幹の筋力が向上すると、予期せぬ外力に対する身体の反応速度が速くなり、バランスを崩しても立て直しやすくなります。また、歩行時の左右のぶれが少なくなり、より安定した歩行が可能になります。

実際の研究では、体幹トレーニングを3ヶ月間継続した高齢者グループで、転倒発生率が約40%減少したという報告もあります。

姿勢改善と腰痛軽減

加齢とともに背骨を支える筋力が低下し、前かがみの姿勢(円背)になりがちです。この姿勢は見た目の問題だけでなく、腰痛や肩こりの原因となります。

体幹トレーニングにより、特に脊柱起立筋や多裂筋といった背骨を支える深層筋が強化されると、自然と正しい姿勢を保ちやすくなります。また、腹横筋の強化により腰椎が安定し、慢性的な腰痛の軽減も期待できます。

姿勢が改善されると、呼吸も深くなり、全身への酸素供給が改善されるため、疲労感の軽減にもつながります。

内臓機能の改善と便秘解消

体幹の筋肉、特に腹横筋や骨盤底筋群は内臓を支える重要な役割を果たしています。これらの筋力が低下すると、内臓の位置が下がり、消化機能の低下や便秘の原因となります。

体幹トレーニングにより腸腰筋を鍛えると、腸が物理的に刺激されることで腸のぜん動運動が促進されます。特に運動不足や加齢により腸の動きが弱くなっている高齢者にとって、この効果は非常に重要です。

また、内臓を支える筋肉が強化されることで内臓の位置が正しく保たれ、消化器の働きが安定し、便秘や消化不良の改善が期待できます。

基礎代謝アップとダイエット効果

体幹トレーニングを継続すると、筋肉量の増加により基礎代謝が向上します。基礎代謝とは、何もしていない状態でも消費されるエネルギーのことで、これが向上すると同じ食事をしていても太りにくい体質になります。

特に体幹の筋肉は大きな筋肉群であるため、鍛えることで基礎代謝への影響も大きくなります。実際に体幹トレーニングを始めた多くのシニアの方が、食事内容を変えずに体重減少や体型の引き締まりを実感しています。

また、基礎代謝の向上により体温も安定し、冷え性の改善にもつながります。

認知機能の維持・向上

近年の研究で、運動が認知機能の維持・向上に重要な役割を果たすことが明らかになっています。体幹トレーニングのような運動を日常に取り入れることで、脳の血流が促進され、脳の活性化が期待できます。

特に体幹トレーニングは、バランス感覚や体の位置感覚(固有受容感覚)を刺激するため、脳の運動野や感覚野の活性化につながります。これにより認知症のリスクを抑える効果があるとされています。

ウォーキングやヨガなどの有酸素運動と組み合わせることで、より高い認知機能維持効果が期待できます。

安全第一!シニアの体幹トレーニング注意点

体幹トレーニングは適切に行えば非常に効果的ですが、シニアの方が安全に取り組むためには、いくつかの重要な注意点があります。

始める前の健康チェック項目

体幹トレーニングを始める前に、以下の項目をチェックしましょう:

持病や既往症の確認: 腰痛、膝痛、心疾患、高血圧などの持病がある場合は、必ず主治医に相談してから始めてください。特に脊柱の整形疾患をお持ちの方は、ねじる・ひねる動作が禁忌の場合があります。

体調の確認: 体調が優れない日、熱がある日、極度に疲労している日は無理をせず休みましょう。

血圧の確認: 高血圧の方は、運動前に血圧を測定し、異常に高い場合は運動を避けてください。

関節の可動域チェック: 肩、腰、膝などに痛みや違和感がないか確認してから始めましょう。

正しいフォームの重要性

体幹トレーニングでは、回数や時間よりも正しいフォームで行うことが最も重要です。間違ったフォームでの運動は効果が得られないだけでなく、怪我の原因となります。

呼吸を止めない: 息を止めて力むと血圧が急上昇する危険があります。自然な呼吸を維持しながら運動しましょう。

痛みを感じたら即座に中止: 「少しの痛みなら我慢」という考えは危険です。痛みを感じたらすぐに中止し、必要に応じて医師に相談してください。

ゆっくりとした動作: 急激な動作は関節や筋肉に負担をかけます。すべての動作をゆっくりと丁寧に行いましょう。

避けるべき動作と危険なトレーニング

シニアの方が避けるべき体幹トレーニングには以下があります:

過度なひねり動作: 腰椎に負担をかける大きなひねり動作は避けましょう。

高負荷のプランク: 標準的なプランクは負荷が高すぎる場合があります。膝をついたプランクから始めましょう。

頭部を持ち上げる腹筋運動: 首に負担をかける従来の腹筋運動は避け、頭部を支えた状態で行いましょう。

バランスを崩しやすい動作: 片足立ちなど、転倒の危険がある動作は十分な支えがある環境で行いましょう。

【レベル別】シニア向け体幹トレーニング実践法

初心者向け:椅子に座ったままできるトレーニング

運動習慣がない方や体力に不安がある方は、椅子に座ったままできるトレーニングから始めましょう。

腹式呼吸トレーニング

- 椅子に深く座り、両足を床にしっかりつけます

- 片手をお腹に、もう片手を胸に置きます

- 鼻からゆっくり息を吸い、お腹を膨らませます(胸は動かさない)

- 口からゆっくり息を吐き、お腹をへこませます

- これを10回×3セット行います

座位での体ねじり運動

- 椅子に座り、両腕を胸の前でクロスします

- 背筋を伸ばしたまま、ゆっくり右に上体をねじります

- 中央に戻り、次に左にねじります

- 左右各10回×2セット行います

座位でのマーチング

- 椅子に座り、背筋を伸ばします

- 右膝をゆっくり持ち上げ、3秒キープします

- ゆっくり下ろし、次に左膝を持ち上げます

- 左右交互に各10回×2セット行います

中級者向け:立位でのバランストレーニング

椅子での運動に慣れてきたら、立って行うトレーニングに挑戦しましょう。

壁際での片足立ち

- 壁から30cm離れて立ちます(転倒防止のため)

- 片足を床から少し浮かせ、30秒キープします

- 反対の足でも同様に行います

- 慣れてきたら目を閉じて挑戦してみましょう

ヒール・トゥ・ウォーキング

- 壁際で一直線上を歩きます

- かかとをつま先につけるように歩きます

- 10歩進んで、ゆっくりと向きを変えて戻ります

- 2往復行います

上級者向け:床での本格的体幹強化

体力に自信がついてきた方は、より効果的な床での運動に挑戦しましょう。

修正プランク

- 膝をついた状態で四つ這いになります

- 手は肩の真下に置き、膝から頭まで一直線にします

- この姿勢を10秒キープします

- 慣れてきたら15秒、20秒と延ばしていきます

ヒップリフト

- 仰向けに寝て、膝を90度に曲げます

- 息を吐きながらお尻を持ち上げます

- 肩から膝まで一直線になる位置で5秒キープします

- ゆっくり下ろします

- 10回×3セット行います

体幹トレーニング継続のコツと習慣化

無理のない頻度と時間設定

体幹トレーニングの継続において最も重要なのは、無理のないペースで行うことです。

推奨頻度: 週3〜4回から始めて、慣れてきたら毎日行っても問題ありません。ただし、筋肉痛がある日は休息を取りましょう。

推奨時間: 1回10〜15分程度から始めて、体力に応じて20〜30分まで延ばしていきます。

時間帯: 朝の軽い運動として取り入れるか、テレビを見ながらの「ながら運動」として行うのがおすすめです。

モチベーション維持の方法

記録をつける: トレーニング日記をつけて、自分の成長を実感しましょう。体重や体脂肪率、血圧などの数値も記録すると効果が見えやすくなります。

仲間づくり: 家族や友人と一緒に行うことで、継続しやすくなります。

小さな目標設定: 「1ヶ月継続」「プランクを20秒できるようになる」など、達成可能な小さな目標を設定しましょう。

効果を実感する: 「階段が楽になった」「姿勢が良くなったと言われた」など、日常生活での変化に注目しましょう。

体幹トレーニングの学習におすすめの参考書籍

初心者向けの定番書籍

体幹トレーニングを始める際、正しいフォームや効果的な方法を学ぶために、信頼できる参考書籍を活用することをおすすめします。

『長友佑都体幹トレーニング20』

サッカー日本代表として活躍し、体幹トレーニングによってパフォーマンスを向上させたことで知られる長友佑都選手の著書です。この本の特徴は以下の通りです:

- DVD付きで分かりやすい: 文字だけでは理解しにくい動作も、映像で確認できるため初心者でも安心

- 段階的なプログラム: 20種類のトレーニングが難易度別に紹介されており、自分のレベルに合わせて選択可能

- シニアにも適用可能: 基本的な動作から始められるため、運動経験の少ないシニアでも取り組みやすい構成

- 医学的根拠に基づいた内容: プロアスリートが実践してきた方法を一般向けにアレンジしており、信頼性が高い

実際に60代から体幹トレーニングを始めた方の多くが、この書籍を参考にして正しいフォームを身につけています。DVDがあることで、一人でも安全に始められる点が特に評価されています。

シニア向け体幹トレーニング器具の選び方

安全性重視の器具選択基準

シニアの方が体幹トレーニング器具を選ぶ際は、効果よりも安全性を優先することが重要です。

安定性の高いもの: グラつきやすい器具は転倒の危険があります。しっかりとした作りのものを選びましょう。

操作が簡単なもの: 複雑な操作が必要な器具は避け、直感的に使えるものを選びましょう。

負荷調整ができるもの: 自分の体力に合わせて負荷を調整できる器具がおすすめです。

シニアにおすすめの具体的な器具

ABスリマー(腹筋サポート器具)

腰や首に負担をかけずに腹筋運動ができる背もたれ付きの器具です。シニアの体幹トレーニングに特におすすめする理由:

- 安全性が高い: 背もたれがあることで腰への負担を軽減し、首を痛める心配がありません

- 「ながら運動」が可能: テレビを見ながらでも使用でき、運動している感覚が少ないため継続しやすい

- 組み立てが簡単: 複雑な組み立て作業がなく、高齢者でも簡単に準備できます

- コンパクトサイズ: 場所を取らず、使わない時は収納できます

- 負荷調整機能: 自分の体力に合わせて負荷を調整できるため、無理なく続けられます

実際の使用者からは「3ヶ月継続してお腹周りが引き締まった」「腰痛が軽減した」という声が多く聞かれます。ただし、購入前には必ず自分の身体状況に適しているか確認し、使用中に痛みを感じた場合は即座に中止することが大切です。

▼シニアでも使えるトレーニングマシーン▼

その他のおすすめ器具

バランスクッション: 座るだけで体幹が鍛えられ、椅子の上で使用すれば転倒の心配もありません。

ストレッチポール: 背骨の調整と体幹強化が同時にでき、リラクゼーション効果もあります。

腹筋ローラー(膝立ち用): 膝をついた状態で使用できるタイプは、シニアでも安全に使用できます。

器具購入時の注意点

- 試用の機会があれば活用: 可能であれば店頭で実際に試してから購入しましょう

- レビューや口コミの確認: 同年代の使用者の意見を参考にしましょう

- アフターサービスの確認: 故障時のサポート体制も重要な選択基準です

- 医師への相談: 持病がある場合は、器具使用前に必ず医師に相談してください

実体験談:60代からの体幹トレーニング成功事例

体幹トレーニングとの出会いと書籍選び

定年後しばらくすると、身体が重く感じるようになりました。体重も以前と同じ食事をしているのに少し増えてきて、時々腰痛も感じるようになりました。

そこで整骨院に通い始めると、整骨院の先生から体幹についての話を聞き、体幹トレーニングを始めることにしたのです。先生からは「正しいフォームで質の高いトレーニングをすることが重要」とアドバイスを受けました。

体幹トレーニングについて調べていると、サッカーの長友佑都選手が体幹を鍛えてパフォーマンスが向上したという話を知りました。長友選手の『長友佑都体幹トレーニング20』という書籍にはDVDも付いていて、初心者でも分かりやすく体幹を鍛えることができると評判だったため、迷わず購入しました。

この本の素晴らしい点は、文字だけでは分からない細かい動作やフォームをDVDで確認できることです。60代になってから新しい運動を始めるのは不安でしたが、映像を見ながら真似をすることで、安全に正しいフォームを身につけることができました。

3ヶ月で感じた身体の変化

書籍とDVDを参考に、毎日少しずつ体幹を鍛えました。長友選手の本は20種類のトレーニングが段階的に紹介されているため、自分の体力に合わせて無理なく進められました。

開始から1ヶ月程度で、以下のような変化を実感しました:

- 朝起きる時の腰の重さが軽減

- 階段の上り下りが楽になった

- 長時間座っていても疲れにくくなった

- 夜の睡眠の質が向上

家族が気づいた外見の変化と器具の導入

1ヶ月くらい過ぎたころに家族から、「後姿が引き締まったように見える」と言われました。そのころから体重も増えていた分が減ってきました。トレーニング以外の生活はそれまでと変わらずに、食事をしたり酒を飲んだりしていましたが、これはやはり体幹を鍛えた結果だと確信しました。

3ヶ月ほど経過したころには、さらに効果的なトレーニングを求めて、ABスリマーという体幹トレーニング器具を購入しました。選んだ理由は、腰痛や首コリへの不安があったため、「テレビを見ながらでも腰・首への負担が少なく楽に体幹が鍛えられる」という点でした。

ABスリマーの良い点は、背もたれがあることで腰への負担がほとんどないことです。また、組み立ても簡単で、使い方も直感的でした。何より、テレビを見ながらでもできるので、「今から運動するぞ」という気構えなく、気軽に続けられるのが気に入っています。

継続のコツと心理的効果

器具を購入したことで、「買った手前やらざるを得ない」という心理も働き、これが継続には良い効果をもたらしました。長友選手の本で基礎を学び、ABスリマーで日常的にトレーニングを続けるという組み合わせが、私には合っていたようです。

現在も毎日の習慣として続けており、体幹を鍛える感覚なく無理なくトレーニングできているところが非常に良いと感じています。60代からでも、正しい方法と適切な器具があれば、確実に身体は変わります。

よくある質問(FAQ)

Q: 毎日やっても大丈夫ですか? A: 体幹トレーニングは毎日行っても問題ありません。ただし、筋肉痛がある場合は無理せず休息を取りましょう。量より質を重視し、正しいフォームで行うことが大切です。

Q: どのくらいで効果が現れますか? A: 個人差がありますが、多くの方が1〜2ヶ月で何らかの変化を実感します。姿勢の改善や疲労感の軽減は比較的早く感じられ、体重や体型の変化は2〜3ヶ月後に現れることが多いです。

Q: 腰痛があっても大丈夫ですか? A: 腰痛の原因や程度により異なります。慢性的な腰痛がある場合は、必ず医師に相談してから始めてください。適切な体幹トレーニングは腰痛の改善に効果的ですが、間違った方法では悪化の可能性もあります。

Q: 器具なしでもできますか? A: はい、十分可能です。椅子に座った状態での呼吸法や体ねじり、床での基本的な体幹トレーニングなど、特別な器具がなくても効果的なトレーニングはたくさんあります。

Q: 膝が悪くても大丈夫ですか? A: 膝に問題がある場合は、立位でのトレーニングは避け、椅子に座った状態や仰向けでできるトレーニングを中心に行いましょう。無理な動作は避け、痛みを感じたらすぐに中止してください。

まとめ:60代から始める体幹トレーニング

シニアの体幹トレーニングは、転倒予防、姿勢改善、内臓機能向上など、健康で活動的な毎日を送るために欠かせない要素です。重要なのは、無理をせず正しいフォームで継続することです。

体幹トレーニングは量より質が大切なので、毎日少しずつでも続けるようにしましょう。また、持病がある方は必ず医師に相談してから始めることを強くお勧めします。

60代、70代からでも遅くありません。正しい方法で体幹を鍛えることで、より健康で自立した生活を長く続けることができます。今日から少しずつ、あなたの体幹トレーニングライフを始めてみませんか。