海の安全を守り続けてきた灯台。その白亜の姿は、今も多くの人々を魅了し続けています。しかし、灯台がどのような歴史を歩んできたのか、詳しく知る人は意外と少ないのではないでしょうか。

この記事では、古代から現代まで続く灯台の歴史を、世界と日本の視点から徹底解説します。世界七不思議のひとつに数えられた古代の灯台から、明治時代に日本に導入された洋式灯台、そして現代のハイテク化まで。灯台の変遷は、まさに人類の航海技術と文明の発展の歴史そのものです。

灯台とは?その役割と重要性

灯台は単なる美しい建造物ではありません。船舶の安全航行を支える重要なインフラ施設です。まずは灯台の基本的な役割と機能について理解しましょう。

航路標識としての灯台の機能

灯台は航路標識の一種で、船舶が安全に航行するための目印となる施設です。岬の先端や港湾内に設置され、その外観や灯光によって船舶の位置確認を可能にします。

夜間や荒天時、視界が悪い状況下でも、灯台の光は遠方から確認できます。船舶の操縦者は海図に記載された灯台のデータをもとに、自船の位置を把握し、暗礁への座礁や衝突事故を回避しています。

灯台は設置場所によって大きく2種類に区分されます。船舶が陸地や主要変針点を確認する目標となる「沿岸灯台」と、港湾の所在や港口を示す「防波堤灯台」です。

光波標識の仕組み

灯台は「光波標識」と呼ばれる航路標識に分類されます。光を発することで船舶に情報を伝える施設です。

近隣の灯台は、それぞれ光り方(灯質)が異なっており、識別できるようになっています。代表的な灯質には以下のようなものがあります。

不動光は一定の光度を常時維持しており、明暗光は明るく光る時間が暗い時間よりも長い光り方です。閃光は1秒ほどの強い光を発し、互光は交互に違う色の光を発します。さらにモールス符号光では、光でモールス信号を表現します。

これらの光り方と光が届く距離を組み合わせることで、近場にある灯台同士が見分けられるようになっています。船舶は遠くから見える光を頼りに沿岸部へ近づき、その隣に新しく別の光り方をする灯台を確認することで、2つの位置関係から自分の居場所を把握できるのです。

世界の灯台の歴史|古代から近代まで

灯台の歴史は驚くほど古く、紀元前にまで遡ります。世界各地で海上交易が盛んになるとともに、航海の安全を守る灯台の重要性が認識されていきました。

古代エジプト・ギリシャの灯台

灯台そのものの起源は定かではありません。しかし漁業や海運といった海上での営みは古くから行われており、陸地や暗礁など座礁の危険のある場所へ目印となるものが必要でした。そのため自然発生的に海岸で船からの目印になるように火を焚き、また高い位置に火を灯していたと推測されています。

紀元前300年には、世界七不思議のひとつであるロードス島に建造された巨像の掲げた手の上に信号用の灯火が灯され、航海の目標になったといわれています。

紀元前7世紀には、ナイル川河口の寺院の塔で火がたかれたのが、最初の灯台とされています。

アレクサンドリアのファロス灯台

世界七不思議のもうひとつ、エジプトのアレクサンドリアには60メートルもの高さのファロス灯台がありました。紀元前261年から19年かけて建てられたこの灯台は、高さが150メートルもあり、50キロメートル先からあかりが見えたといわれています。

花崗岩の反射鏡の前で木竹や枯草などを松脂に浸し燃やし、遠く100キロメートルの海上まで光が届いたと伝えられています。ファロスは後に灯台やそのほかの航路標識を総称する語となり、灯台建築学を意味する言葉の源にもなっています。

残念ながらこの壮大な灯台は8世紀に地震で崩壊してしまいましたが、その歴史的意義は今も語り継がれています。

フレネルレンズの発明が変えた灯台の歴史

19世紀初めまでの灯台は火を焚くことで灯を発していましたが、その光は弱く、灯台のほとんどが実際は役に立たなかったといわれています。アレクサンドリアのファロス灯台やロードス島の巨像の灯りから3000年ものあいだ、その光量はほとんど変わることがなかったのです。

しかし1822年、世界の海を強く照らすテクノロジーが登場します。フレネルレンズです。

フランス人の土木技師オーギュスタン・ジャン・フレネルが発明したフレネルレンズは、プリズムの屈折によって光を束ねて増幅し一点の方向へ照射することができる画期的なレンズでした。

このフレネルレンズの発明により、灯台の光は飛躍的に明るくなり、より遠くまで届くようになりました。この技術革新は、その後の世界中の灯台建設に大きな影響を与えることになります。

日本の灯台の起源|奈良時代から江戸時代

日本における灯台の歴史も古く、1200年以上前に遡ります。当時は灯台という形ではありませんでしたが、船の安全を守るための目印は古くから存在していました。

防人とかがり火の時代

日本における灯台の始まりは、664年(天智天皇3年)に壱岐、対馬、筑紫に防人を配して海岸の防備にあたらせた際に、そこで設けた「のろし」が遣唐使船の目標に使われたことから、昼はのろしをあげ、夜間はかがり火を焚いたのが始まりとされています。

839年には遣唐使船が日本へ帰ってくる時の目印として、九州各地の岬などでかがり火をたいたと『続日本後紀』に記録されています。

このほか「澪標」と呼ばれる簡易な標識は万葉集に詠まれており、古くから利用されていました。「遠江 引佐細江の水乎都久思吾れを頼めてあさましものを」という歌にも、澪標が登場します。

灯明台の登場と発展

洋式灯台が登場する以前の日本では、16世紀末から灯明台と呼ばれる日本独自の航路標識がありました。

1596年(慶長元年)に浦賀港千代埼に浦賀灯明台が設けられ、1605年(慶長10年)には姫島に石積みのかがり火台が設置されています。

江戸時代に入ると、灯明台の建設はさらに進みます。1722年(享保7年)には、浦賀で枝葉を残した竹竿の下部に石を詰めた俵を重りとして港内の険礁を示す標識が設置されました。また1849年(嘉永2年)には備後国、藤江村の山路右衛門が尾道水道東口、細島付近の水深1メートルほどのところに石柱を建てて暗礁を標示しました。ここには後に長太夫灯標が建てられます。

この時代、灯明台は公費で建設し灯税を徴収したものや、私設で建設し後に灯費を集めるものがありました。各地に設けられた灯明台の多くは私設のものであったため、船主が灯費の支払いに苦しむことが起き、明治18年には政府により私設灯台の建設が禁止されました。

洋式灯台の誕生|明治維新と開国の影響

日本の灯台の歴史において、最も大きな転換点となったのが幕末から明治にかけての時期です。開国によって外国船の寄港が増えると、近代的な灯台の必要性が急速に高まりました。

江戸条約と灯台建設の約束

1864年(元治元年)、長州藩と英仏蘭米の四か国連合艦隊との間で馬関戦争(四国艦隊下関砲撃事件)が起こり、敗れた長州藩(幕府)は多額の賠償金を支払うことになりました。

1866年(慶応2年)に英仏蘭米の四か国は賠償金の減免と引き換えに十二条からなる江戸条約(改税約書)を幕府と締結しました。その第十一条には「外国交易のため開港する全ての港への航海の安全のために必要な灯台、浮標、立標を整備する」と記されていました。

この条約に基づいて、イギリス公使ハリー・パークスらは日本沿岸の灯台建設を幕府に要求します。各国公使や外国の海運業などから必要な灯台建設場所を募り、観音埼、剱埼、野島埼、神子元島、樫野埼、潮岬、佐多岬、伊王島の8灯台と横浜本牧、函館の2灯船が設置されることになりました。

1867年(慶応3年)にはイギリスがフランスとともに兵庫港の早期開港を幕府に迫り、幕府との間に大阪約定(大阪条約)を結びます。これにより江戸条約の8灯台に5基が追加されました。

この江戸条約8基、大阪約定5基の合わせて13灯台を「条約灯台」と呼びます。

列強がこれらの灯台の位置を指定したのは、それまで複雑な地形であるにもかかわらず近代的な航路標識が存在せず、「ダークシー」とまで呼ばれた危険な日本沿岸部に対して、海運と貿易航路の安全確保が重要視されていたためでした。

外国人技師の貢献(ヴェルニー、ブラントン)

当時の日本には洋式の灯台を建設する技術がありませんでした。そこで明治政府は外国人技術者を雇い、灯台建設を進めることにしました。

明治維新後、旧幕府から条約を引き継いだ明治政府は、1868年(明治元年)、横須賀製鉄所の首長であったフランス人のフランソア・レオンヌ・ヴェルニーに観音埼、野島埼、品川、城ヶ島の灯台の建設を任せました。建築課長であったルイ・フェリックス・フロランによって、日本最初の西洋式灯台となる煉瓦造の観音埼灯台が1869年(明治2年)に完成しました。フロランはその後に野島崎灯台、品川第二砲台、城ヶ島灯台を建設します。

ヴェルニーとフロランが手掛けたフランス式の灯台は、横須賀製鉄所で焼いた煉瓦を使用し、光学系にはフレネル式不動レンズ、光源には多重しん火口オイルランプを用いるなどの特色がありました。

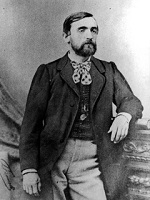

その後、1877年(明治9年)ごろまでの灯台は、イギリス人の鉄道技師リチャード・ヘンリー・ブラントンによって建設が進められました。

その後、1877年(明治9年)ごろまでの灯台は、イギリス人の鉄道技師リチャード・ヘンリー・ブラントンによって建設が進められました。

ブラントンは、スコットランドの灯台技術者一族として有名なスティブンソン一家のデイヴィッドとトーマス兄弟から約2カ月の速成教育を受け、1868年(明治元年)6月に来日しました。当時わずか26歳でした。

以降もブラントンの日本での灯台建設にはスティブンソン一家との連絡が交わされ、図面、資金管理などのサポートが続きました。その影響から日本の灯台はスコットランド式のデザインが多く見られるようになりました。

ブラントンは明治9年に帰国するまでに灯台23基、灯船2基、灯竿3基を完成させ、「日本灯台の父」と呼ばれています。

ブラントンが関わった灯台の建設場所は多岐にわたり、それぞれがその土地に合わせた工法が選択されたことにより、灯塔には石材、木材、煉瓦、鉄材など様々なものが使用されました。光学系は金属反射鏡、光源には単しん火口のオイルランプが用いられました。

そのほかブラントンは日本初の鉄道敷設に関わり、横浜の日本大通りや横浜公園、吉田橋「鉄の橋」の設計などを行っており、日本の近代化に多大な貢献をした人物です。

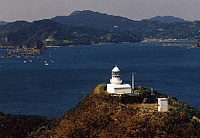

日本初の洋式灯台・観音埼灯台

明治2年(1869年)1月1日、日本初の洋式灯台である観音埼灯台が完成点灯されました。この日は日本における洋式灯台の歴史の始まりの日となりました。

観音埼灯台は神奈川県三浦半島の東端に位置し、横浜港開港に伴い、横浜港への大型船舶の寄港を可能にするために建設されました。観音埼灯台と城ヶ島灯台は三浦半島の東端と南端、野島崎灯台は房総半島の南端に位置して東京湾を挟み、品川灯台は品川台場に位置して外国船舶の東京湾への入港を導きました。

日本における洋式灯台初期の灯器は落花生油を燃焼させた光源が使用されましたが、後に石油、灯油を用いる灯器に変わり、最終的には石油蒸発白熱灯が昭和45年まで使用されました。明治41年には様々な灯火のリズムを作ることができるアセチレンガス灯器が輸入され、後に国産化して陸上海上を問わず電源の得られない小型の灯火標識の主力灯器として長く使用されました。その後、次第に電灯に切り替わり昭和52年には姿を消しました。

日本人技師による灯台建設の時代

ブラントンの帰国後、日本の灯台建設は日本人技術者たちの手に委ねられます。外国人技師から学んだ技術を基に、日本人技師たちは独自の工夫を加えながら灯台建設を進めていきました。

藤倉見達の功績と鞍埼灯台

ブラントンの帰国後、日本の灯台建設を主導したのが藤倉見達でした。

藤倉はブラントンの通訳を務める傍ら灯台の知識を学び、明治5年(1872年)から2年間、イギリスのエジンバラ大学で最新の技術を身につけて帰国しました。ブラントンの帰国後の灯台建設の主力となって活躍します。

明治18年(1885年)に国の灯台建設の最高機関である工部省燈台局長に就任、翌年には工部省に代わって設立された逓信省の灯台局長に就任しました。藤倉は当時の灯台補給船の明治丸に乗り込んで全国各地の灯台を視察して回ったとの記録が残っています。

藤倉の代表作として知られるのが鞍埼灯台です。宮崎県日南市の大島に建設された日本初の無筋コンクリート製の灯台で、明治17年(1884年)8月15日に初点灯しました。地元の士族から設置要望書が宮崎県知事に出されて建設が実現し、藤倉見達が設計・施工監督を務めました。

藤倉の代表作として知られるのが鞍埼灯台です。宮崎県日南市の大島に建設された日本初の無筋コンクリート製の灯台で、明治17年(1884年)8月15日に初点灯しました。地元の士族から設置要望書が宮崎県知事に出されて建設が実現し、藤倉見達が設計・施工監督を務めました。

日本に設置された灯台としては49番目で日本最古のコンクリート造で、灯塔部が12角形という珍しい形をしています。太平洋戦争の際、6度の空襲で破壊されましたが、昭和26年(1951年)に本格復旧して今日に至っています。

宮崎県日南市の大島に建設された日本初の無筋コンクリート製の灯台で、明治17年(1884年)8月15日に初点灯しました。地元の士族から設置要望書が宮崎県知事に出されて建設が実現し、藤倉見達が設計・施工監督を務めました。日本に設置された灯台としては49番目の日本最古のコンクリート造で、灯塔部が12角形という珍しい形をしています。太平洋戦争の際、6度の空襲で破壊されましたが、昭和26年(1951年)に本格復旧して今日に至っています。

石橋絢彦と出雲日御碕灯台

藤倉見達の退官後に灯台建設に力を注いだのが石橋絢彦でした。

石橋は明治12年(1879年)に工部大学校(東大工学部の前身)土木科を首席で卒業し、イギリスに留学しました。当時のイングランドの灯台建設の権威であったロンドンのトリニティ・ハウス技師長のジェイムズ・ニコラス・ダグラスから灯台建設の技術を学びます。

帰国すると燈台局に勤務し、北海道を始め多くの灯台の設計・建設を指揮しました。

石橋の代表作とも言える灯台が出雲日御崎灯台です。島根県出雲市にある出雲日御崎灯台は明治36年(1903年)に完成点灯した灯台ですが、その10年くらい前から地元では帝国議会へ灯台設置の働きかけを行っていました。その請願が10年後に実現します。

塔高約44メートル、日本で一番高い灯台は、外観は石造りですが、内側に煉瓦の円筒、外側に凝灰岩という石でできた円筒があり、この2つの円筒をバットレスという煉瓦の壁8本でつなぐ、「二重円筒構造」となっています。この構造は高塔の耐震性を考慮して採用されたのではないかという説があります。

実は昭和47年(1972年)に耐震性が不足しているのではないかという理由で、コンクリート製に建て替える計画が浮上しましたが、灯塔振動実験の結果、耐震性に問題はないということが立証されて計画が中止となったいきさつがあります。完成から120年以上を経た今も変わらぬ姿で立ち続ける姿から、当時の設計・施工の技術のすばらしさをうかがい知ることができます。

技術の継承と発展

日本人によって灯台が建設されるようになり、大型灯台が沿岸部に多く建設されました。しかし灯器や光学機器については大正10年の大型レンズの国産化まで、長らくイギリスとフランスからの輸入に頼っていました。

また初期の灯台の所管は、外国官、大蔵省、民部省と転々とし、明治3年に工部省に移り、燈台寮が管理することになりました。その後明治18年に逓信省の所管となり、明治24年に航路標識管理所官制が制定され大正14年に灯台局の所管となりました。

日本が今のような灯台を建てるようになってから約140年が経ちましたが、この間に日本人技師たちは外国人から学んだ技術を発展させ、独自の灯台建設技術を確立していったのです。

明治から昭和へ|灯台の全国展開

明治中期以降、日本各地から灯台建設への要望が寄せられるようになります。灯台を必要とする人々が声をあげ、日本人による日本人のための灯台建設が本格化していきました。

北海道開拓と灯台建設

1880年代の明治中期以降、日本では多くの灯台が建設されましたが、特に北海道開拓が本格化する明治末期までに北海道および樺太に大型灯台が多く設置されました。

北海道では明治21年(1888年)から明治26年(1893年)にかけて20基もの灯台が建設されます。北海道では灯台の建設を急務ととらえ、北海道自らが資金を出して「航路標識管理所」に建設を依頼しました。

また各地からの灯台設置の請願もあまた寄せられ、その数は明治26年(1893年)から明治31年(1898年)の間に10件にも上りました。

明治17年(1884年)11月には海軍省と農商務省から、当時灯台建設を管轄していた工部省にあてて、灯台立地の決め方について具申書が出されました。具申書には、従来の灯台の立地が外国人や地方官の意向によって決まるきらいがあったことに対する批判が書かれており、今後灯台を設置すべき場所を緊急度に応じて6段階で示したリストが作成されていました。

この翌年には「海路諸標位置調整委員会」が発足して灯台の建設場所を一元的に検討するようになると共に、灯台建設を管轄していた工部省が廃止となり、逓信省が事業を引き継いで委員会が改編されて「航路標識管理所」となりました。そうして明治21年(1888年)ごろまでに徐々に日本における灯台建設の体制が整っていきました。

外国人技術者の手を借りて、諸外国の船舶が日本に寄港するために必要な灯台の建設が進んでいく中で、日本各地から灯台建設への要望が寄せられます。

外国人技術者の手を借りて、諸外国の船舶が日本に寄港するために必要な灯台の建設が進んでいく中で、日本各地から灯台建設への要望が寄せられます。

『ライトハウス すくっと明治の灯台64基 』に寄稿された藤岡洋保氏の「灯台に見る日本の近代」によれば、明治17年(1884年)11月に海軍省と農商務省から、当時灯台建設を管轄していた工部省にあてて、灯台立地の決め方について具申書が出されたとあります。

海外進出(朝鮮半島・台湾)

明治27年(1894年)日清戦争が始まり、翌28年の4月に終結します。この年、石橋絢彦は朝鮮半島に派遣されます。日清戦争に勝利したことにより朝鮮半島を航行する日本の船舶が増えたことへの対応のためでした。

石橋は同年7月から8月にかけて朝鮮半島沿岸を調査し、灯台を建設するための測量を行います。

続いて台湾に赴き、鹿児島から南西諸島を経て台湾に至る航路の確立と灯台建設に尽力します。明治29年(1896年)11月から翌年の4月までの半年間に鹿児島、屋久島、奄美大島、沖縄、台湾に次々と灯台を建設しました。

その後、ロシアとの緊張が高まってくると、再度韓国に派遣されて明治34年(1903年)に仁川港に2基の灯台を建設点灯させます。日露戦争開戦後はイギリスと協力して朝鮮半島沿岸部の灯台整備に力を注ぎました。

明治28年(1895年)4月13日の日清戦争の終結を契機として、日本は軍国主義の道を加速させます。昭和20年(1945年)8月15日の太平洋戦争の終戦ですべてを失うまでの半世紀にわたり、灯台は軍事目的でも建設されていきました。

戦時中の被害と復興

昭和に入り軍国化とともに灯台も北洋、南満州、北支航路などの灯台整備が推進されていきました。

第二次大戦中には米軍機による爆撃、機銃掃射により国内51基の灯台が大破しました。灯台職員が殉職する痛ましい事件も起きています。破壊された灯台の復旧は遅れ、昭和25年にようやく終了しました。

大分県と愛媛県に挟まれた豊後水道の岩礁の上に建つ水の子島灯台は、4年の難工事を経て明治37年(1904年)に完成した灯台です。塔高は41.6メートルで岩礁の上に建てられた灯台として日本一の高さです。外側が花崗岩、内側が煉瓦造りの「二重円筒構造」となっています。この灯台は海軍の要請で作られたといわれており、広島県の呉軍港から外洋に向かう航路上にあり、太平洋戦争末期には何度も機銃掃射を浴びて破壊され、戦後に復旧整備されました。

戦後から現代へ|技術革新と無人化

戦後、日本の灯台は海上保安庁の管理下に置かれ、新たな時代を迎えます。技術革新により灯台の機能は大きく変化し、やがて無人化の時代を迎えました。

海上保安庁の設立と灯台の管理

戦後、航路標識は昭和23年(1948年)に発足した海上保安庁の所管となり、昭和24年に航路標識法が制定されました。市町村で管理していた公設標識(灯台の他に灯標や浮標など882基)が海上保安庁に移されました。

昭和28年には官署名が灯台から航路標識事務所に改められ、全国254ヵ所に事務所が置かれました。工事量の増加に伴う工費の節約と工期短縮のため、従来用いられていた大型・中型灯台の等級レンズと水銀槽式回転機械に代わるものとして軽量小型で高性能の鏡胴式回転灯器をアメリカからの輸入品をモデルとして製作され、LB型灯器と名づけられました。

昭和30年代半ばごろからは小型灯台、港湾、漁港の整備に合わせた防波堤灯台、灯標、灯浮標などが多く設置されていきました。その後、太陽電池、波力発電などに切り替えられていき、昭和53年には全てが電化されました。

灯台の自動化と最後の灯台守

それまで灯台は敷地内や周辺に官舎を設け、灯台職員が常駐し管轄する灯台の保守管理を行っていました。職員は灯台守とも呼ばれ、家族とともに住むこともありました。

灯台の保守は外国人が担当し、助手として明治政府の官員若干名を置いていましたが、明治10年(1877年)、初めて外国人の手を離れ、日本人による保守に移りました。

灯台職員の環境は過酷で飲料水などを天水に頼る場所も存在しました。このため1954年(昭和29年)に日本各地で核実験由来の放射性物質を含む降雨があった際には、灯台関係者に放射線障害が出る事例も生じました。

大型灯台の自動化の研究は早くから着手されており、昭和26年には豊後水道の水ノ子島灯台に初めて自動制御式自家発電装置が設置されました。現在は大型、中型もほとんどが無人で運用されています。

長崎県五島市の男女群島の女島にある女島灯台は最後の有人灯台でしたが、2006年(平成18年)11月12日に自動化され、同年12月5日に完全に無人化されました。これにより国内の有人灯台は消滅しました。なお、女島灯台は灯台守を主人公にしたことで著名な映画『喜びも悲しみも幾歳月』(木下惠介監督)の舞台の一つとなったことで知られています。

太陽電池とGPS時代の灯台

現在、日本の航路標識は5000基以上におよび、そのうち灯台・灯標は約3500基を数えます。

太陽電池や波力発電などの新しい技術がつぎつぎと取り入れられ、またロランCやディファレンシャルGPSに代表される電波標識が導入されました。今ではわが国の航路標識は外国からも多くの人が見学にくるほど進歩しています。

近年、GPS技術の発達により灯台本来の役割は薄れてきたとも言われていますが、航路標識以外の価値についても見直されています。灯台は歴史的・文化財的価値を有し、地域のシンボルとして定着し文化資産的な灯台も数多くあります。

歴史的価値を持つ日本の名灯台

明治期に建てられた灯台の約120基のうち、約半数の66基が現在も現存、現役です。これらの灯台は日本の近代化の歴史を今に伝える貴重な文化遺産となっています。

観音埼灯台(日本初の洋式灯台)

神奈川県横須賀市の観音埼に建つ観音埼灯台は、日本初の洋式灯台として1869年(明治2年)1月1日に点灯しました。この日は日本における洋式灯台の歴史の始まりの日となりました。

フランス人技術者レオンス・ヴェルニーとルイ・フェリックス・フロランによって建設された煉瓦造の灯台は、横浜港開港に伴い、東京湾への大型船舶の入港を導く重要な役割を果たしました。

フランス人技術者レオンス・ヴェルニーとルイ・フェリックス・フロランによって建設された煉瓦造の灯台は、横浜港開港に伴い、東京湾への大型船舶の入港を導く重要な役割を果たしました。

現在の灯台は大正12年(1923年)の関東大震災で倒壊した後、昭和3年(1928年)に再建されたものですが、日本の灯台の歴史を語る上で欠かせない存在です。

出雲日御碕灯台(日本一高い石造灯台)

島根県出雲市の日御碕に建つ出雲日御碕灯台は、石橋絢彦の設計により明治36年(1903年)に完成した灯台です。塔高約44メートルで、日本で一番高い石造灯台として知られています。

島根県出雲市の日御碕に建つ出雲日御碕灯台は、石橋絢彦の設計により明治36年(1903年)に完成した灯台です。塔高約44メートルで、日本で一番高い石造灯台として知られています。

外側に凝灰岩、内側に煉瓦を用いた二重円筒構造は、高塔の耐震性を考慮した画期的な設計でした。120年以上を経た今も現役で活躍しており、その美しい姿は多くの観光客を魅了しています。

犬吠埼灯台(参観できる歴史的灯台)

千葉県銚子市の犬吠埼に建つ犬吠埼灯台は、リチャード・ヘンリー・ブラントンの設計により明治7年(1874年)に点灯しました。アメリカの要請に従い、米国航路を照らす重要な灯台として建設されました。

高さ31メートルの白亜の灯台は、現在も参観できる16基の灯台の一つで、内部のらせん階段を登って展望台に立つことができます。房総半島の最東端に位置し、日本で最も早く朝日を見ることができる場所としても人気があります。

灯台の未来|文化遺産としての保存と活用

150年以上にわたり海の安全を守り続けてきた灯台は、今、新たな価値を見出されようとしています。

近代化遺産としての価値

灯台は、船舶交通の安全を支える重要なインフラ施設であるばかりでなく、わが国の近代史を知る上で重要な文化遺産です。実際、幕末に開国した日本が、諸外国との交易・交流を促進するにあたり、真っ先に整備したインフラ施設の一つが灯台でした。

海上保安庁では、明治期に建造され現存する64基全ての灯台に有識者から構成する委員会を設置して価値の評価を行っています。永い歴史ゆえに保有耐力が危惧される灯台は、委員会の評価を基に適切な保全に努めています。

灯台職員によって100年余りの間保守・メンテナンスが続けられたという事実も、明治期の灯台が日本において貴重な近代遺産であることを物語っています。

観光資源としての灯台

陸地の突端にそびえ、弛みなく海を照らし続ける姿は、地域のランドマークとして広く親しまれています。

現在、全国に16基の参観灯台があり、灯台の中に入って上まで登ることができます。灯台からの眺望は素晴らしく、海の絶景を楽しめるスポットとして人気を集めています。

また灯台の周辺には散策路が整備されている場所も多く、家族連れからカップルまで楽しめる観光スポットとなっています。灯台巡りの旅は歴史を巡る旅でもあり、美しい景観を眺めながら歴史に思いを馳せる時間を持つことができます。

参観灯台で学ぶ歴史

16基の登れる参観灯台では、灯台の歴史、航路標識について学ぶことができるようになっています。

灯台の中には資料館が併設されているところも多く、フレネル式レンズの実物展示や灯台の機能や役割の解説パネルなどが充実しています。特に、灯台に使用されているフランス製フレネル式レンズの展示は、ガラス工芸品のように美しく、技術の粋を集めた光学機器の素晴らしさを実感できます。

海上保安庁などの協力も得て、灯台の内部や巨大なレンズも見学できる施設があり、灯台好きにはたまらない体験ができます。

まとめ:灯台が語る日本の近代化の歴史

灯台の歴史は、人類の航海技術と文明の発展の歴史そのものです。古代エジプトのファロス灯台から始まり、19世紀のフレネルレンズの発明によって飛躍的に進化を遂げた灯台技術は、世界中に広まりました。

日本では、幕末の開国とともに洋式灯台の建設が始まりました。当初は外国人技術者の手によって建設されましたが、やがて日本人技師たちが技術を習得し、独自の発展を遂げていきます。藤倉見達、石橋絢彦といった優秀な技師たちの活躍により、日本は世界に誇る灯台技術を確立しました。

明治から昭和にかけて、灯台は全国各地に建設され、北海道開拓や海外進出にも重要な役割を果たしました。戦時中の被害を乗り越え、戦後は海上保安庁の管理下で技術革新が進み、やがて全ての灯台が無人化されました。

現在、GPS技術の発達により灯台の役割は変化しつつありますが、150年以上の歴史を持つ灯台は、今や貴重な文化遺産として新たな価値を見出されています。参観灯台では、その歴史と技術を学ぶことができ、美しい景観とともに訪れる人々を魅了し続けています。

灯台は150年もの間、世界や日本の歴史を見続けてきました。その白亜の姿は、日本の近代化の歴史を今に伝える生きた証人なのです。