週末に何か新しい趣味を始めたいと考えているあなた。海が好き、絶景が好き、歴史が好き、一人の時間を大切にしたい――そんな思いを持っているなら、灯台巡りという趣味はいかがでしょうか。

灯台巡りは、ただ美しい景色を眺めるだけではありません。明治時代から続く歴史を感じ、普段は登れない塔の上から360度の大パノラマを楽しみ、限定グッズを集める楽しさもあります。一人でじっくり写真を撮るもよし、家族や友人と思い出を作るもよし。様々な楽しみ方ができる奥深い趣味なのです。

この記事では、灯台巡りを趣味として始めたい方に向けて、その魅力から具体的な始め方、おすすめスポット、さらに充実させるコツまで、すべてをお伝えします。新しい趣味を見つけて、人生をもっと豊かにしましょう。

灯台巡りが趣味として人気の理由

近年、静かなブームとなっている灯台巡り。SNSでは美しい灯台の写真が次々とシェアされ、スタンプラリーに挑戦する人も増えています。なぜ今、灯台巡りが趣味として注目されているのでしょうか。

日常から離れた非日常体験ができる

灯台は基本的に岬の先端や海沿いの辺鄙な場所に建っています。そこまでの道のりは、都会の喧騒から離れ、だんだんと自然が豊かになっていく特別な時間。到着した瞬間、目の前に広がるのは果てしない水平線と、真っ白にそびえ立つ灯台です。

普段の生活では味わえない開放感、潮風の香り、波の音――これらすべてが非日常の体験を演出してくれます。特に展望デッキに登ったときの爽快感は格別です。高さ30メートルを超える灯台から見下ろす海は、まるで別世界。日々の悩みやストレスが吹き飛ぶような、心が洗われる瞬間を味わえます。

灯台の多くは観光客が少ない静かな場所にあるため、ゆっくりと自分のペースで景色を楽しめるのも魅力です。混雑を気にせず、心ゆくまで絶景に浸れる――これが灯台巡りならではの醍醐味と言えるでしょう。

絶景と歴史が融合した特別な空間

灯台は単なる観光施設ではなく、150年以上の歴史を持つ文化遺産です。日本で最初の洋式灯台である観音埼灯台が明治元年に建設されて以来、全国各地に約3,300基もの灯台が設置されてきました。

それぞれの灯台には、建設に携わった技術者たちの苦労、地域の人々との関わり、海難事故から船を守ってきた使命など、数々の物語が刻まれています。灯台に設置された銘板を読むと、いつ誰が建てたのか、どんな歴史があるのかを知ることができ、ただ眺めるだけでは得られない深い感動を味わえます。

さらに、灯台からの眺望は絶景の宝庫。青い空と海のコントラスト、夕日に染まるオレンジ色の水平線、夜には満天の星空――時間帯や季節によって表情を変える景色は、何度訪れても飽きることがありません。歴史的建造物と大自然が織りなす美しさは、灯台巡りでしか味わえない特別な体験です。

一人でもグループでも楽しめる

灯台巡りの大きな魅力は、どんなスタイルでも楽しめる柔軟性にあります。

一人旅が好きな方にとって、灯台は最高の目的地です。誰にも邪魔されず、自分のペースで写真を撮り、景色を眺め、ゆっくりと思索にふける時間。ベンチに座って海を眺めながら、人生について考える――そんな贅沢な時間を過ごせます。実際、灯台巡りを趣味にしている人の多くは「一人の時間を大切にしたい」という思いを持っています。

一方で、家族や友人、カップルで訪れるのも素晴らしい体験です。子供たちは灯台の階段を登る冒険にワクワクし、展望デッキからの景色に歓声を上げるでしょう。恋人と二人で夕日を眺めれば、ロマンチックなひとときを過ごせます。友人と一緒にスタンプラリーに挑戦すれば、旅の楽しみが倍増します。

また、写真が趣味の方には最高の被写体となります。白亜の塔、青い海、岩場、空――構図を考えながらシャッターを切る楽しさは、写真愛好家を虜にします。SNSに投稿すれば「いいね」がたくさんもらえること間違いなしです。

灯台巡り初心者におすすめ!のぼれる灯台16基

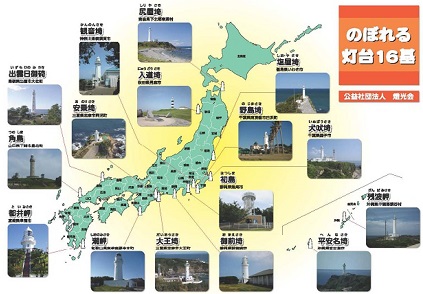

灯台巡りを始めるなら、まずは「のぼれる灯台」から訪れるのがおすすめです。全国に16基ある参観灯台は、内部に入って階段を登り、展望デッキから絶景を楽しめる特別な灯台です。

- 東北地方:尻屋埼灯台(青森県)、入道埼灯台(秋田県)、塩屋埼灯台(福島県)

- 関東地方:犬吠埼灯台(千葉県)、野島埼灯台(千葉県)、観音埼灯台(神奈川県)

- 東海地方:初島灯台(静岡県)、御前崎灯台(静岡県)、安乗埼灯台(三重県)、大王埼灯台(三重県)

- 近畿地方:潮岬灯台(和歌山県)

- 中国地方:角島灯台(山口県)、出雲日御崎灯台(島根県)

- 九州地方:都井岬灯台(宮崎県)

- 沖縄地方:残波岬灯台(沖縄県)、平安名埼灯台(沖縄県)

この16基の中で、平成30年(2018年)に来場者が多かった灯台は、1位が犬吠埼灯台で約10.5万人、2位が角島灯台の約9.6万人、3位が野島埼灯台の約7万人、4位が出雲日御崎灯台の約6.1万人、5位が潮岬灯台の約6万人でした。人気が高く、交通の便が良いところに参観者が多く訪れているようです。

のぼれる灯台とは?

のぼれる灯台は、正式には「参観灯台」と呼ばれ、公益社団法人燈光会が管理運営しています。これら16基の灯台は、次の条件を満たした特別な存在です。

- 歴史的・文化的価値が高い

- 交通の便が比較的良い

- 安全に登れる構造になっている

- 周辺の景観が素晴らしい

参観寄付金として300円を支払えば、誰でも内部に入ることができます。この寄付金は、灯台の維持管理や歴史的価値のあるレンズ・機器の保存に使われており、灯台を後世に残すための大切な資金となっています。

灯台の内部は、らせん階段が続く独特の空間です。古い灯台ほど階段は急で狭く、登るだけでちょっとした冒険気分を味わえます。頂上に到着すると、そこには360度の大パノラマが広がっています。海、山、街――すべてを見渡せる特別な場所です。

多くの灯台には資料展示室も併設されており、灯台の役割、歴史、構造、使用されているレンズや機器などを学ぶことができます。光が点滅する仕組みや、昔の灯台守の生活など、知れば知るほど奥深い世界が広がっています。

エリア別おすすめ灯台【関東編】

関東地方には、アクセスしやすく初心者にもおすすめの灯台が3基あります。

犬吠埼灯台(千葉県銚子市)

関東で最も人気が高い灯台です。明治7年に建設され、白亜のレンガ造りの美しい外観が特徴。高さ約32メートル、99段の階段を登ると、眼下には太平洋の大パノラマが広がります。

犬吠埼は日本で最も早く初日の出が見られる場所の一つとして有名で、元旦には多くの人が訪れます。また、銚子電鉄犬吠駅から徒歩約7分という抜群のアクセスの良さも魅力。周辺には海鮮グルメのお店も多く、灯台巡りと食事を楽しめます。

16基ののぼれる灯台の中でも特に人気が高く、多くの観光客が訪れるスポットです。初めて灯台巡りをする方には、ぜひ最初に訪れてほしい灯台です。

野島埼灯台(千葉県南房総市)

房総半島の最南端に位置し、明治2年に建設された日本で2番目に古い洋式灯台です。高さ約24メートルの白亜の塔は、青い海と空によく映えます。

展望デッキからは、太平洋を一望できるだけでなく、天気が良ければ富士山や伊豆大島も見えます。夕日の美しさでも知られ、オレンジ色に染まる水平線は感動的な光景です。

周辺には野島埼公園があり、散策を楽しめます。また、近くには温泉施設もあるため、灯台巡りの後に温泉でゆっくりするのもおすすめです。

観音埼灯台(神奈川県横須賀市)

日本で最初の洋式灯台として、明治元年11月1日に起工されました。この日が「灯台記念日」の由来となっています。現在の灯台は3代目で、関東大震災後に再建されたものです。

展望デッキからは、東京湾を行き交う様々な船舶を見ることができます。タンカー、コンテナ船、フェリー、さらには自衛隊の艦艇や外国の大型船まで――船好きにはたまらない光景が広がります。

駐車場から灯台までの道のりは少し遠く、秘境感があるのも魅力の一つ。観音崎公園内にあるため、灯台巡りと併せて自然散策も楽しめます。横須賀という立地の良さから、日帰り観光にも最適です。

エリア別おすすめ灯台【関西・中国編】

西日本にも魅力的な灯台が数多くあります。特に歴史的価値が高く、絶景を楽しめる灯台を紹介します。

潮岬灯台(和歌山県)

本州最南端に位置する灯台で、明治6年に初点灯しました。白亜の美しい外観は、青い空と海によく映え、まさに絶景ポイントです。

展望デッキからは、太平洋の大パノラマが広がります。晴れた日には水平線がどこまでも続き、地球が丸いことを実感できるほど。本州最南端という特別感もあり、多くの観光客が訪れます。

周辺には潮岬観光タワーや海中公園などもあり、一日中楽しめるエリアです。紀伊半島の観光と併せて訪れるのがおすすめです。

角島灯台(山口県)

エメラルドグリーンの海に囲まれた角島の先端に立つ、御影石造りの美しい灯台です。明治9年に初点灯し、現在は国の重要文化財に指定されています。

角島大橋からの景色も素晴らしく、ドライブコースとしても人気です。白い砂浜、透明度の高い海、そして真っ白な灯台――まるで海外のリゾート地のような光景が広がります。

のぼれる灯台の中でも特に人気が高く、山口県を訪れたら必ず立ち寄りたい場所です。

出雲日御碕灯台(島根県)

日本一の高さを誇る灯台で、地上からの高さは約44メートルもあります。明治36年に建設され、石造りの美しい外観が特徴です。

展望デッキからの眺めは圧巻。日本海の荒々しい波、奇岩が連なる海岸線、遠くに見える隠岐諸島――ダイナミックな景色が広がります。世界の歴史的灯台100選にも選ばれており、その価値は世界的に認められています。

近くには出雲大社もあり、パワースポット巡りと併せて訪れる人も多い人気スポットです。

エリア別おすすめ灯台【九州・沖縄編】

南国の灯台は、また違った魅力があります。青い海と白い灯台のコントラストが美しいスポットを紹介します。

都井岬灯台(宮崎県)

九州最南端に位置し、周辺には天然記念物の御崎馬が放牧されています。白い灯台、青い海、緑の牧草、そして茶色の馬――まるで絵画のような美しい風景です。

展望デッキからは、太平洋を一望できます。晴れた日には種子島や屋久島まで見渡せることも。のどかな牧歌的風景と雄大な海の景色を同時に楽しめる、特別な場所です。

ドライブで訪れるのに最適で、途中の景色も素晴らしく、道中も楽しめます。

残波岬灯台(沖縄県)

沖縄本島の西海岸に位置する、高さ約31メートルの白亜の灯台です。展望デッキからは、東シナ海の真っ青な海が広がります。

夕日の名所としても知られ、オレンジ色に染まる水平線は息をのむ美しさ。夕方の時間帯に訪れることを強くおすすめします。

周辺には残波岬公園があり、高さ30メートルの断崖絶壁が約2キロにわたって続く迫力ある景観も楽しめます。

平安名埼灯台(沖縄県宮古島)

宮古島の東平安名岬に位置し、コバルトブルーの海に囲まれた絶景スポットです。高さ約24メートルの灯台からは、360度の大パノラマが広がります。

岬までの遊歩道は約2キロあり、南国の植物を眺めながら散策を楽しめます。春には百合の花が咲き誇り、花と灯台のコラボレーションが美しいと評判です。

宮古島観光の定番スポットで、レンタカーで気軽に訪れることができます。

灯台巡りの楽しみ方5選

灯台巡りには、様々な楽しみ方があります。自分に合ったスタイルを見つけて、趣味をさらに充実させましょう。

絶景写真の撮影を楽しむ

灯台は写真撮影の絶好の被写体です。白亜の塔、青い空と海、岩場、波しぶき――どこを切り取っても絵になる風景が広がっています。

朝日や夕日の時間帯に訪れれば、ドラマチックな写真が撮れます。特に夕暮れ時は、オレンジ色に染まる空と灯台のシルエットが美しく、SNS映え間違いなし。InstagramやXに投稿すれば、多くの「いいね」が期待できます。

また、灯台の銘板をアップで撮影するのも楽しみの一つ。建設年や設計者の名前が刻まれた銘板は、歴史を感じさせる貴重な記録です。遠景、近景、詳細写真と、様々なアングルから撮影することで、写真の腕も上達します。

最近では、ドローンを使った空撮も人気です。上空から見た灯台と海岸線の風景は、まさに絶景。ただし、ドローンの飛行には規制がある場合もあるため、事前に確認が必要です。

スタンプラリーでコンプリートを目指す

のぼれる灯台16基では、スタンプラリーが開催されています。各灯台で販売されているスタンプ帳(150円)を購入し、訪問した灯台のスタンプを集めていくイベントです。

16基すべてを制覇すると、記念品として「日本の灯台50選」の写真入りブックレットがプレゼントされます。2018年に始まったこのスタンプラリーは、全国を巡る必要があるため簡単ではありませんが、数年かけて達成する人も増えています。それだけに、達成したときの喜びはひとしおです。

全国に散らばる16基を巡るには、計画的な旅行が必要です。どのルートで回るか、どの季節に訪れるか――計画を立てる過程も楽しみの一つ。長期的な目標として、数年かけて制覇を目指すのも良いでしょう。

スタンプ帳には訪問日を記入する欄もあり、旅の思い出を記録できます。後で見返したときに、あのときはこんなことがあったなと懐かしむことができる、大切な宝物になります。

スタンプラリー開始後286日を経過した令和元年(2019年)7月13日に初めて達成した人が2人同時に出たそうで、令和3年(2021年)3月5日時点で38番目の達成者が出ているもようです。まだ38人しか存在しないので希少価値があるかもしれません。

限定グッズやお土産を集める

各灯台には、その場所でしか買えない限定グッズが販売されています。特に人気なのがアクリル製のストラップやキーホルダー。灯台の形がレーザー加工された美しいデザインで、コレクション性が高く、多くの灯台ファンが集めています。

絵葉書やポストカード、缶バッジ、クリアファイルなど、種類も豊富。値段も数百円とお手頃なので、訪れた記念に購入する人が多いようです。

また、灯台資料展示室では、灯台に関する書籍や写真集も販売されています。灯台の歴史や仕組みについて深く学びたい方におすすめです。

お土産を集めることで、訪れた灯台の数が一目でわかり、達成感を味わえます。自宅に飾れば、灯台巡りの思い出がいつでも蘇ります。

歴史やレンズなど灯台の仕組みを学ぶ

灯台には、単なる観光施設以上の価値があります。明治時代の近代化を支えた技術の結晶であり、海上交通の安全を守り続けてきた重要な存在です。

多くの灯台に併設されている資料展示室では、フレネルレンズと呼ばれる大型のレンズや、かつて使われていた機器が展示されています。フレネルレンズは、フランスの物理学者オーギュスタン・フレネルが発明したもので、効率よく光を遠くまで届けることができる優れた技術です。

実際に使われていたレンズを間近で見ると、その精巧な作りに驚かされます。ガラスの屈折を利用して光を集める仕組み、回転装置によって点滅させる工夫――先人たちの知恵と技術の結晶に触れることができます。

また、かつて灯台には「灯台守」と呼ばれる人々が住み込みで働いていました。彼らの生活や苦労、使命感について学ぶことで、灯台への理解が深まります。単に景色を楽しむだけでなく、歴史や技術を学ぶことで、灯台巡りはさらに奥深い趣味になります。

周辺の観光スポットと併せて巡る

灯台は岬や海岸沿いにあることが多く、周辺には魅力的な観光スポットが点在しています。灯台だけでなく、地域全体を楽しむことで、旅がより充実します。

例えば、犬吠埼灯台周辺には銚子漁港があり、新鮮な海鮮料理を楽しめます。地魚の刺身定食や、名物のイワシ料理は絶品です。また、銚子電鉄に乗って、のどかな海沿いの景色を眺めるのもおすすめ。

角島灯台を訪れるなら、角島大橋のドライブは外せません。エメラルドグリーンの海の上を走る橋は、まるで映画のワンシーンのよう。橋の手前にある展望所から撮影すれば、絶景写真が撮れます。

出雲日御碕灯台の近くには、縁結びで有名な出雲大社があります。灯台巡りとパワースポット巡りを組み合わせれば、心身ともにリフレッシュできるでしょう。

このように、灯台を起点に地域の魅力を発見することで、旅の楽しみが何倍にも広がります。

灯台巡りを始める前に知っておきたいこと

灯台巡りを快適に楽しむために、事前に知っておきたい情報をまとめました。

必要な準備物と服装

灯台巡りに特別な装備は必要ありませんが、以下のものを準備しておくと便利です。

服装

- 歩きやすい靴(階段が急な灯台もあるため、スニーカーがおすすめ)

- 動きやすい服装(階段の上り下りがあるため、スカートよりパンツスタイルが無難)

- 帽子(日差しが強い場所が多い)

- 上着(海風が強く、思った以上に寒いことがある)

持ち物

- カメラやスマートフォン(絶景を撮影するため)

- 飲み物(近くに自販機がない場所もある)

- 日焼け止め(特に夏場は必須)

- 小銭(参観寄付金300円、駐車場代など)

- スタンプ帳(スタンプラリーに参加する場合)

灯台は海沿いにあるため、天候が変わりやすいのが特徴です。晴れていても急に雨が降ることがあるため、折り畳み傘があると安心です。

参観寄付金について

のぼれる灯台16基に登るには、参観寄付金として300円が必要です。この寄付金は、灯台の維持管理や歴史的価値のあるレンズ・機器の保存に使われています。

受付で寄付金を支払うと、灯台の説明が書かれたパンフレットがもらえることが多く、これも記念になります。また、スタンプ帳を購入する場合は、受付で150円を支払います。

寄付金は現金のみの場合がほとんどなので、小銭を用意しておくとスムーズです。300円という手頃な金額で、貴重な文化遺産を後世に残す活動に貢献できるのは、とても意義深いことです。

営業時間と休業日の確認方法

灯台によって営業時間や休業日が異なります。特に冬季は休業する灯台も多いため、事前の確認が必須です。

例えば、尻屋埼灯台(青森県)は12月から3月まで閉鎖されます。雪が多い地域の灯台は、冬季の訪問ができない場合があるため注意が必要です。

営業時間も灯台によって異なり、午前8時から午後4時半までという場所もあれば、午前9時から午後4時までという場所もあります。また、季節によって営業時間が変わる灯台もあります。

確認方法としては、公益社団法人燈光会の公式ウェブサイトを見るのが確実です。各灯台の詳細ページに、営業時間、休業日、アクセス方法などが記載されています。また、訪問前に電話で確認するのも良いでしょう。

せっかく遠くまで来たのに休業日だった、ということがないよう、必ず事前に確認してから訪れましょう。

アクセス方法と駐車場情報

灯台へのアクセスは、車が便利な場合が多いです。公共交通機関でもアクセスできる灯台もありますが、バスの本数が少なかったり、最寄り駅から遠かったりすることがあります。

車でのアクセス 多くの灯台には駐車場がありますが、無料の場合と有料の場合があります。繁忙期は混雑することもあるため、早めの時間に訪れるのがおすすめです。

カーナビに灯台の名前を入力すれば、ほぼ確実に案内してくれます。ただし、道が細い場所もあるため、運転には注意が必要です。

公共交通機関でのアクセス 犬吠埼灯台のように駅から徒歩圏内の灯台もあれば、バスやタクシーを使わなければならない灯台もあります。バスの時刻表を事前に確認し、帰りのバスの時間も把握しておくことが大切です。

観光シーズンには、臨時バスが運行されることもあります。地域の観光協会のウェブサイトをチェックすると、お得な情報が見つかるかもしれません。

灯台イベントに参加してさらに楽しもう

灯台巡りをさらに充実させるなら、各種イベントに参加するのがおすすめです。普段は見られない特別な体験ができます。

11月1日は灯台記念日

11月1日は灯台記念日です。明治元年(1868年)に日本で最初の洋式灯台である観音埼灯台が起工された日を記念して、昭和24年(1949年)に海上保安庁によって制定されました。

この日を中心に、全国各地の灯台で様々な記念イベントが開催されます。灯台の歴史に触れ、その重要性を再認識する良い機会です。

一般公開と特別公開の違い

普段は内部に入れない灯台が、期間限定で公開されることがあります。これが一般公開と特別公開です。

一般公開 灯台記念日(11月1日)やその前後、また文化の日(11月3日)などに実施されることが多いです。灯台内部の見学はもちろん、灯器の展示、パネル展示、記念品の配布などが行われます。

海上保安庁のキャラクター「うみまる」との記念撮影ができたり、制服の試着体験ができたりする灯台もあります。普段とは違う特別な体験ができるチャンスです。

特別公開 灯台の建設記念日や、地域のイベントに合わせて公開されるケースです。例えば、ある灯台が建設100周年を迎えた年には、記念式典と併せて特別公開が行われることがあります。

また、夜間公開やライトアップが実施されることもあります。昼間とは違う幻想的な灯台の姿を見ることができ、特別な思い出になります。

公開情報は、海上保安庁や地域の観光協会のウェブサイトで告知されます。SNSでも情報が流れることがあるので、こまめにチェックしておくと良いでしょう。

灯台ウィークで地域の魅力も発見

日本財団と海上保安庁が協力して、11月1日の灯台記念日から8日までの1週間を「海と灯台ウィーク」として様々なイベントを開催しています。

この期間中は、灯台のある地域全体で盛り上がりを見せます。灯台の特別公開だけでなく、地域の観光スポットを巡るツアー、灯台をテーマにした写真展、トークイベントなどが実施されます。

また、キャンペーンステーションでは限定の缶バッジが配布されることもあり、コレクターには見逃せないイベントです。灯台記念タブロイド紙が発行され、全国の灯台情報や楽しみ方が紹介されます。

地域との結びつきを強める取り組みも進んでおり、将来的には灯台を宿泊施設として活用する計画も検討されているようです。灯台巡りの楽しみ方が、今後さらに広がっていくことが期待されます。

オンラインイベントも充実

コロナ禍をきっかけに、オンラインでのイベントも増えました。自宅にいながら灯台の魅力に触れることができます。

ドローン映像の配信 海上保安庁が開設した「灯台記念日特設サイト」では、ドローンで撮影した灯台の映像が公開されています。空中から撮影された海と灯台の風景は圧巻で、実際に訪れる前の予習にも最適です。

オンライン講座 灯台の仕組みや海の標識のルールを学べるオンライン講座も開催されています。専門家の解説を聞きながら、灯台についての知識を深めることができます。

バーチャル灯台巡り 360度カメラで撮影された映像を使って、バーチャルで灯台を体験できるコンテンツも登場しています。遠くて なかなか行けない灯台も、オンラインなら気軽に訪れることができます。

灯台巡りをもっと充実させるコツ

灯台巡りを長く楽しむために、さらに充実させるコツを紹介します。

旅行計画の立て方

効率よく灯台を巡るには、計画的な旅行が大切です。

エリアごとにまとめて巡る 16基の灯台は全国に散らばっているため、一度にすべてを回るのは困難です。エリアごとにまとめて巡る計画を立てると良いでしょう。

例えば、千葉県には犬吠埼灯台と野島埼灯台の2基があります。1泊2日で両方を巡り、途中で海鮮料理を楽しむ――そんなプランはいかがでしょうか。

季節を考慮する 灯台によっては冬季休業するところもあります。また、夏は海が美しく見える一方、日差しが強くて暑いという問題もあります。春や秋は気候が穏やかで、灯台巡りに最適な季節です。

桜の季節、紅葉の季節など、周辺の自然の美しさも考慮して計画を立てると、より思い出深い旅になります。

宿泊先の選び方 灯台の近くには宿泊施設が少ない場合があります。最寄りの温泉地や観光地に宿泊し、そこを拠点に灯台を巡るのがおすすめです。

朝一番で灯台を訪れると、観光客が少なく、ゆっくりと景色を楽しめます。早起きして朝日を見に行くのも、特別な体験になるでしょう。

SNSやブログで記録を残す

灯台巡りの記録を残すことで、思い出がより鮮明になります。

Instagram 美しい灯台の写真を投稿すれば、多くの人に見てもらえます。ハッシュタグ「#灯台巡り」「#のぼれる灯台」「#lighthouse」などを付けると、同じ趣味を持つ人とつながることができます。

ブログ 訪れた灯台の感想、アクセス方法、周辺の観光スポットなどを詳しく書いたブログは、これから灯台巡りを始める人にとって貴重な情報源になります。自分の体験を文章にまとめることで、旅の思い出もより深く記憶に残ります。

写真アルバム デジタルでもアナログでも、写真をアルバムにまとめておくと、後で見返したときに楽しい気持ちになります。訪問日、天気、一緒に行った人などをメモしておくと、より思い出深いアルバムになります。

灯台好き仲間と交流する

一人で灯台巡りを楽しむのも良いですが、同じ趣味を持つ仲間と交流すると、さらに楽しみが広がります。

SNSでのつながり InstagramやX(旧Twitter)で灯台の写真を投稿していると、同じ趣味を持つ人からコメントやいいねが来ることがあります。そこから交流が始まり、一緒に灯台巡りに行く仲間ができることも。

オフ会やツアー 灯台ファンのコミュニティでは、オフ会やツアーが企画されることがあります。一人では行きにくい遠方の灯台も、グループで行けば楽しさが倍増します。

情報交換 灯台好き仲間との情報交換は貴重です。「あの灯台は今の時期が見頃」「このルートがおすすめ」など、実際に行った人ならではの情報を得ることができます。

季節ごとに違う表情を楽しむ

灯台は季節によって様々な表情を見せてくれます。

春 桜の季節に訪れると、灯台と桜のコラボレーションが楽しめる場所もあります。新緑の美しさも格別で、爽やかな風を感じながらの灯台巡りは最高です。

夏 青い空と海、白い灯台のコントラストが最も美しい季節。ただし日差しが強いため、日焼け対策は万全に。早朝や夕方の訪問がおすすめです。

秋 気候が穏やかで、灯台巡りに最適な季節。紅葉と灯台の組み合わせも美しく、写真撮影にぴったりです。

冬 雪化粧した灯台は幻想的な美しさ。ただし、冬季休業する灯台も多いため、事前確認が必須です。冬の荒波が打ち付ける様子は、夏とはまったく違う迫力があります。

同じ灯台でも、季節を変えて訪れると新たな発見があります。お気に入りの灯台を四季折々に訪れるのも、灯台巡りの楽しみ方の一つです。

よくある質問(FAQ)

灯台巡りを始める前に、多くの人が抱く疑問にお答えします。

灯台巡りにかかる費用は?

基本的な費用は以下の通りです。

- 参観寄付金:300円(1灯台あたり)

- 交通費:行き先によって変動(ガソリン代、高速代、電車賃など)

- 駐車場代:無料〜500円程度

- 食事代:周辺の飲食店を利用する場合

- お土産代:ストラップなど数百円から

1日に1〜2基の灯台を巡る日帰り旅行なら、交通費を除いて1,000〜2,000円程度で楽しめます。スタンプラリーに参加する場合は、スタンプ帳が150円です。

遠方の灯台を巡る場合は宿泊費もかかりますが、温泉地に泊まったり、ご当地グルメを楽しんだりと、灯台巡り以外の楽しみも含めて旅行を計画すると良いでしょう。

一人でも楽しめる?

はい、むしろ一人で楽しんでいる人が多い趣味です。

灯台は静かな場所にあることが多く、一人でゆっくりと景色を眺めたり、写真を撮ったりするのに最適です。誰にも気を遣わず、自分のペースで楽しめるのが魅力。

実際、灯台巡りをしている人の多くは、一人旅を楽しんでいます。ベンチに座って海を眺めながら、日々の喧騒から離れて心を落ち着ける――そんな贅沢な時間を過ごせます。

もちろん、友人や家族と一緒に行くのも楽しいですが、一人だからこそ味わえる静かな感動があります。

子供連れでも大丈夫?

はい、家族で楽しめる趣味です。

灯台の階段を登ることは、子供にとって冒険のような体験になります。「あと何段だろう?」と数えながら登ったり、展望デッキから「わぁー!」と歓声を上げたり、子供たちの笑顔が見られるでしょう。

ただし、階段は急で狭いところもあるため、小さなお子さんの場合は抱っこが必要な場合もあります。また、展望デッキの柵から身を乗り出したりしないよう、安全面には十分注意が必要です。

灯台資料展示室では、大きなレンズや機器を見て、子供たちは目を輝かせます。「なんでこんなに大きいの?」「どうやって光るの?」と質問攻めになることも。親子で学べる良い機会になります。

周辺に公園や遊歩道がある灯台も多いので、灯台見学の前後に遊ぶこともできます。

雨の日でも灯台巡りはできる?

天候によっては可能ですが、おすすめはしません。

雨の日でも灯台は基本的に営業していますが、以下の点に注意が必要です。

- 展望デッキからの景色が霞んで見えにくい

- 階段が濡れて滑りやすくなる

- 風が強い場合は、展望デッキに出られないこともある

- 写真撮影がしづらい

ただし、霧に包まれた灯台や、雨上がりの虹がかかった空など、雨の日ならではの幻想的な風景に出会えることもあります。雨でも行ってみたいという冒険心のある方は、安全に十分注意して訪れてみてください。

台風や悪天候の際は、安全のため休業することがあります。事前に確認してから訪れましょう。

まとめ:灯台巡りで人生を豊かにしよう

灯台巡りは、絶景、歴史、文化、そして心の癒しを同時に味わえる素晴らしい趣味です。

全国16基ののぼれる灯台は、それぞれに個性があり、訪れるたびに新しい発見があります。スタンプラリーに挑戦すれば、長期的な目標を持って楽しめます。イベントに参加すれば、普段は見られない特別な体験ができます。

一人でも、家族や友人と一緒でも、それぞれの楽しみ方ができるのが灯台巡りの魅力。費用も手頃で、週末の日帰り旅行から始められる気軽さも魅力です。

まずは近くの灯台から訪れてみてください。展望デッキに登り、360度の大パノラマを眺めたとき、きっとあなたも灯台の魅力に引き込まれることでしょう。

白亜の塔が導いてくれる絶景の先には、新しい自分との出会いが待っています。灯台巡りという趣味を通して、人生をもっと豊かにしましょう。

さあ、次の週末は灯台へ出かけませんか?